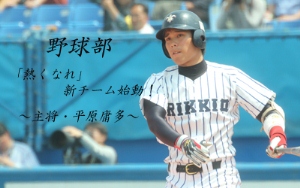

今春、秋のリーグ戦は5位という結果に終わり、悔しさを味わった立大野球部。その気持ちを胸に、優勝を目指す。先月6日に始動した新チームの主将は平原庸多(文3=帝京)が務める。主将、そして主軸として、重圧とどう向き合うのか。彼の新たな挑戦が始まる。

「主将をやってみたい気持ちはあった」。彼は落ち着いた口調でそう話した。高校までとは違い、練習メニューなどを学生が主体となって考えることが大学スポーツの特徴。そこに魅力を感じたという。2年春から試合に出場するようになり、3年春からはスタメンに定着。「経験が評価された」と語るように、今春、秋のリーグ戦大半を4番で起用された彼が主将になったのは必然と言える。過去3年間の主将を見てみると、田中宗一郎(平23年済卒=現・パナソニック)、岡崎啓介(平24年コ卒=現・日立製作所)、松本幸一郎(コ4=横浜)と、いずれも下級生時から活躍をしていた選手。部員が多いこともあり、背中で引っ張ることが主将に求められている。

しかし、独りよがりではいけない。「肩書きだけ見れば自分がトップだが、副将の大塚拓(社3=長崎西)と平本(コ3=報徳学園)を加えた3人で中心となってチームをまとめていく」ことを理想としている。それは『熱くなれ〜心をひとつに、力をひとつに〜』というスローガンにも見て取れる。「一致団結。全員の力を合わせなければ勝てない」と現状を見つめた思いが込められているのだ。

「こだわりはある。やっぱり、4番は特別なもの」

――「4番 ライト 平原」。

今秋のリーグ戦、そうアナウンスされたのは明大2回戦。慶大との開幕カードを落とし、打線のカンフル剤が必要だった。そこで大塚淳人監督(昭58年法卒=岐阜)は、平原を4番に据えた。今春リーグ戦、オープン戦から度々試されていた4番の座。「いつも通りやるだけ」と冷静に覚悟を決めた。初回から、彼の打席は二死二塁という好機で回ってきた。明大先発・関谷(3年=日大三)の2球目を弾き返し、適時打で先制点。勝利にはつながらなかったが、4番として上々のスタートを切った。その後も4番に起用され続けた彼は、3割5分の高打率を残した。6試合連続安打、2度の猛打賞。今春のリーグ戦での安打数を上回る14安打を放ち、申し分ない活躍を見せた。

だが当の本人は唇を噛みしめる、「4番は走者を返してナンボ。相手投手に与える威圧感が必要だし、打点、長打も少ない。打点に関してはあと2、3点くらい伸ばせたと思う」。その話を聞いた時、あるインタビューを思い出した。「欲しいときに確実に1点をたたき出す選手。その選手が打ったから試合に勝てたんだと認められるような選手。それが自分の考える4番です」(抜粋)。今シーズン全ての試合で4番として出場した、北海道日本ハムファイターズの中田翔が述べていた言葉だ。プロ野球と比較するのはいささか無理があることは承知だが、平原は打点4と少し物足りなさはあったかもしれない。

それでも彼は大きな経験をし、また早大・杉山(4年=千葉・東総工)や慶大・山郫(4年=慶應)などの六大学の強打者を目の当たりにした。「伸び代はあると感じている」。これまで確かな成長を遂げている彼はそう思えるのであった。

「野手に転向したのは良いことだった」

高校時代は、厳しいと有名な前田三夫監督の下で鍛錬の日々。私生活から始まり、走り込み、投げ込みなど。また厳しいウエイトトレーニングの結果、3年の夏には体重が77㌔を超え、現在の身体の土台を作り上げた。「今の自分があるのは高校時代があったから。帝京高を出て良かった」と振り返る。アスリート選抜入試を受けた立大には、エースとして甲子園ベスト8入りを果たしたことが評価されて合格。早大や東洋大からも誘いの声もあったほどだった。華々しく野球部の門をたたいたが、その後の彼には苦悩が続いた。肩に怪我を抱えていたこともあり、思うような球が投げられない。1年秋の新人戦では慶大相手に打ちのめされた。投手として活躍し、プロ野球に進むことを目標としていた高校時代。大学でも望んでいたことであったが、そのビジョンが崩れていくのを、身をもって感じた。

そんな彼を救ったのは大塚監督だった。「野手をやってみないか?」。高校時代までにも野手をやっていたことが功を奏し、コンバート。その後は野手一本で練習に励んだ。守備の面だけでなく、「打てなければ始まらない」と必死にバットを振り続けた。2年時は木製への適応や六大学の投手の対策に苦心したが、試合に起用されたことで得るものがあったという。手応えを感じたのは2年の冬だった。これまではいわゆる金属打ちであったが、バットの入れ方やしなりを生かした打ち方、芯にあてる技術を習得。3年時の躍進につなげたのだった。

|

||

ラストイヤーを迎えるにあたり、課題点もある。「外から見たら大学野球生活は順調に見えるかもしれない。だけど自分の中ではまだ物足りなさがある。長打力がないのはもちろんのこと、自分はそんなに変化球を苦手にしているわけではないんですが、打てていない。緩い変化球の対応を考えていかないといけない」。確かに見ていると単打が目立ち、変化球より速球を打ち返す姿が印象的だ。『威圧感があり、長打を打てる打者へ』。そのために今冬、バットの長さを見直す。今までは84㌢のものを使っていたが、85㌢に。たった1㌢の差でも、遠心力、飛距離や外角の球へのアプローチに変化が生まれるためだ。

来年は今まで以上にマークを受けることが予想される。だが、そのプレッシャーの中で活躍することができれば、卒業後も野球を続けることができるはずだ。向上心を持ち続ける限り、彼はこれからも進化する。

◆平原庸多(ひらはら・ようた) 第104代主将。1991年9月15日、東京都生まれ。文学部文学科3年。井萩中時代は青山シニアに所属。帝京高では1年秋から外野手兼投手として活躍し、2年春時からは三塁手も。3年夏時にはエースとして甲子園ベスト8入り。立大にはアスリート選抜入試を利用して入学。2年春から出場を重ね、3年春からスタメンに定着。3年夏には東日本大震災復興支援親善試合の東京六大学選抜に選出。3年秋も途中から4番を任され、14安打、打率3割5分をマークした。右投右打/外野手/176㌢80㌔

<最後に>

「名門・帝京高のエース、平原庸多」。東京都で野球をやっていた私は彼のことを知っていた。第91回全国高等学校野球選手権大会東京都予選での開会式のことだった。整列の準備に取り掛る球児の間から、帝京高のメンバーが歩いてきた。私自身もユニフォームを身にまとい緊張をしていたのだが、間近に迫る彼らに衝撃を受けたことはよく覚えている。「Teikyo、平原選手だ」。

あれから3年の月日が経った。彼は立大野球部の主将となり、私は野球部を取材するチーフとなっていた。当時はこんな風に関わることになるとは思ってもいなかったが、野球の神様は機会を与えてくれた。「やらなきゃいけないことがある」、そう私は感じ、筆を握ったのだった。神宮球場での活躍を大いに期待したい。(終)

(12月6日・石井文敏)