- 視覚の仕組み・構造

- 眼球から脳までの構造

- 視覚理論の具体例

- 見えないものを見る?

- 立体から平面へ

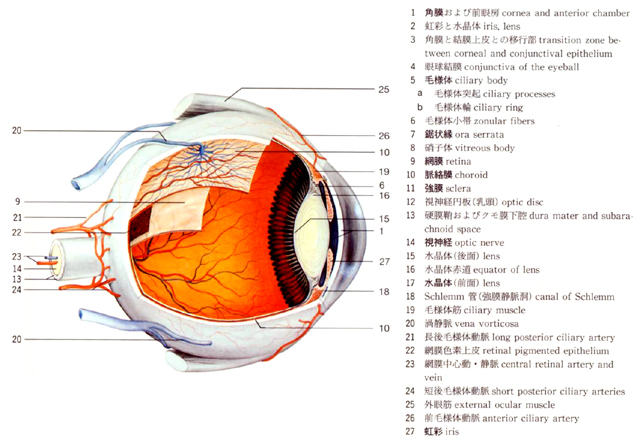

視覚は、網膜細胞が光と色を認識し、眼球から入力された情報を視神経を通じて脳の視覚野に伝達する

錐体(cone)と杆体(rod)という二種類の神経細胞によって知覚している

錐体→色や形を認識している

杆体→光を認識している

網膜から入力された視覚情報は左右を交叉しながら脳に伝達される

→視神経交叉

- 眼球が二つあり、左右に配されている

- 左右別々のイメージを組み合わせている

- イメージを交叉させることで、立体視を実現

- 写真が平面なのは、左右どちらかの眼で見たイメージであるため

James J. Gibson(1904-1979)による視覚理論

配列(ambient optic array)

肌理(texture)

観察者を包囲する環境の中から情報を抽出する

→光によってもたらされる面の配列、肌理

観察点(視点)が変わると、配列全体の構成が変化する。

→世界は決して同じ場所を保有しない

二つの眼球で、一つの視覚世界を形成するために、視覚情報を眼球の運動で調整している

→輻輳運動

David Marr(1945-1980)による視覚理論

- 立体物の後ろ側は見えない

- すべての次元情報を知覚できるわけではない

対象を立体として知覚するのは、2次元と½次元分の視覚情報から残りの½を脳の中で計算するため

連続した輪郭線と不連続点の連続性がもたらす面の肌理から、½次元の視覚情報が見えなくとも、3次元分の立方体として認識することが可能

連続した輪郭線と不連続点の連続性がもたらす面の肌理から、½次元の視覚情報が見えなくとも、3次元分の立方体として認識することが可能

何かを見ないためにも、網膜から何らかの入力が必要

→見えないという情報を見ている

空白という入力情報が必要になる

→何も見ないのではなく、「空白を見る」という情報の入力が必要

遠近法に基づく伝統的な西洋絵画は、網膜上に映ったイメージを2次元平面に移し替える作業だった

→写真は機械にその過程を委ねた

Albrecht Dürer 「横たわる裸婦を素描する画家」

本来、立体視を実現する½次元分を放棄することで、2次元としてのリアリティを追求

平面表現が抹消してしまう時間を、½次元分の情報として捕獲し、イメージとして与える

→カメラという道具の可能性

視界角度=約60°

初期レンズ付きフィルムのファインダーがただの覗き穴だった所以

- ギブソン, J.ジェームズ. 『生態学的視覚論』, 古崎敬・古崎愛子・辻敬一郎・村瀬旻 共訳, サイエンス社, 1985.

- マー,デビッド. 『ビジョン』, 乾敏郎・安藤広志 訳, 産業図書, 1987.

- 福田忠彦, 『生体情報システム論』, 産業図書, 1995.

- クレーリー, ジョナサン. 『観察者の系譜』, 遠藤知巳 訳,十月社, 1997.

- Rohen, J.W., 横地千仭. 『解剖学カラーアトラス 第3版』, 医学書院, 1994.