- カメラとは何か?

- 写真の意味

- 撮影者がみるもの

- カメラ/写真の可能性

ラテン語の「camera」とは「部屋」の意

→カメラは「部屋」の中で光学現象を操作するものとして出発した。

では、現在のようなカメラが発明されるまで、どのような変遷を辿ってきたのか?

カメラの起源は、それ自身でイメージを記録する道具ではなく、遠近法に基づいた描画をする際の補助機材だった。

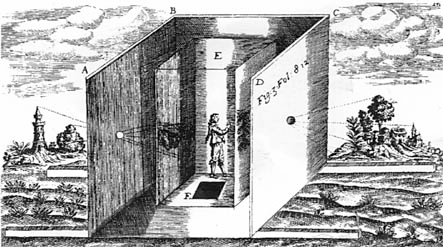

「Camera Obscura」とは、「暗い部屋」という意味で、現行のカメラのような、機械的な道具とは一線を画す。

光は直進するので、壁に穴を開け、そこから引き込むと、反対側の壁に外のイメージが上下反転して映る。ただし、穴が小さいと、イメージの解像度が落ち、正確な描画には不向きだった。

→そこでレンズが取り入れられ、現在のカメラへと連なる改良が行われた。

アタナシウス・キルヒャーによる屋外用カメラ・オブスクラ

カメラ・オブスクラは、画家に重宝された。遠近法的な整合性に基づくため、リアリズムを追求する絵画には最適の補助機材だった。

→イメージを正確にトレースすることが、絵画と写真の両方に発展を促した。

透視図法の概念は、写真術の発想と根本的には同じもの。

デューラー『測定教義』(1527年頃)

レンズで光の量を調節して、その光で感光材にイメージを定着させる。

光とイメージの関係という部分では、アナログとデジタルに大差はない。

→カメラの本質が何かを考えてみよう。

カメラを通して、撮影者は何を見ているのか?

カメラは写真を生み出す装置であると同時に、撮影者の思考を代弁するものでもある。

写真を通して、撮影者が何を、どのように見ていたのかを考えること。

見ている通りに記録することから出発したカメラは、イメージを定着させる術を獲得し、写真というメディアとなった。

歴史的にみれば、写真のモティーフがカメラを発展させ、カメラの使い方が写真のモティーフに影響を与えてきた。

初期の写真は、カメラの機能面の都合から「動かないもの」が写されてきた。

→風景、静物、肖像

初期の写真術では、カメラを固定して、長時間の露光を必要としたので、動く被写体の撮影は出来なかった。

カメラ、現像技術の発展により、写真は動くものを写すようになる。

同時に、写真そのものの芸術性が着目され、アーティストにより様々な実験が行われるようになっていった。

1923年から1928年までバウハウスで教鞭を執っていた。写真教育で大きく貢献し、フォトモンタージュやフォトグラムによる作品を多く残している。

1923年から1928年までバウハウスで教鞭を執っていた。写真教育で大きく貢献し、フォトモンタージュやフォトグラムによる作品を多く残している。

カメラを使わずに、直接印画紙の上に被写体となるものを置き、感光させる表現。

→イメージの定着(写真)は、一般的なカメラの構造・機能のみで、もたらされるわけではない。

フォトグラムと同じ原理で、マン・レイは「レイヨグラム」(”Rayogram”)という名の表現技法で制作を行っていた。

マン・レイの生み出した写真技法としては「ソラリゼーション」が有名。

1968年生まれ。ドイツ、レムシャイト出身、英国在住の写真家。1980年代にイギリスに移住、1996年からロンドンに在住し、活動している。2000年にターナー賞を受賞。

1968年生まれ。ドイツ、レムシャイト出身、英国在住の写真家。1980年代にイギリスに移住、1996年からロンドンに在住し、活動している。2000年にターナー賞を受賞。

対象の定着という意味では、モホリ=ナジ、マン・レイ、ティルマンスの表現方法は全く同じもの。

→写真に必ずしもカメラが必要という訳ではない。カメラがなくとも、写真を呈示することは可能。

そもそもは絵画に代わる記録手段として生まれてきた写真が、カメラの発達により、芸術性を獲得し、その後、写真独自の表現を追い求めるようになる。

→ドキュメンタリー、報道、ファッション(ブレッソンやマグナム・フォトなど)

デジタル・カメラ、デジタル・プリントの登場で、写真の意味が再び大きく変わりつつある。

→写真は何を写すものなのか、今一度考えてみること。そしてそれを実現する道具としてのカメラを再考する。

写真を生み出すのに、カメラが絶対的な存在として必要不可欠でないとすれば、写真を撮影する撮影者は何をみているのかが問題となる。

→その時、カメラはどのような意味を持つことになるのか?

水晶体を通じ、網膜細胞が光と色を感知し、眼球から入力された刺戟が、視神経を経由して脳の視覚野に伝達される。

→眼が何を見ているかと突き詰めると、「形と色」ということになる。

錐体(cone)と杆体(rod)という二種類の視神経細胞からなる。錐体は中心部に多く、杆体は周辺部に多い。

→主に錐体は色や形を認識し、杆体は光を認識する。

網膜から入力された視覚情報は左右に交叉しながら脳に伝達される。

→二つの眼球が左右に配されることで、左右別々のイメージを交叉させながら組み合わせ、立体視を実現させている。

視野は、左右の網膜それぞれに、二つに分かれ、それが脳の中で結合されることで、立体として再構成される。

→入力の段階で、視覚世界は四つに分割されているので、写真を撮影する際、ファインダーを覗く眼が異なれば、左右で異なるものとなる。

視野は、左右の網膜それぞれに、二つに分かれ、それが脳の中で結合されることで、立体として再構成される。

→入力の段階で、視覚世界は四つに分割されているので、写真を撮影する際、ファインダーを覗く眼が異なれば、左右で異なるものとなる。

David Marr (1945-1980)による視覚理論で「2½次元スケッチ」と呼ばれているものがあり、 これは2次元と½次元分の視覚情報から残りの½を脳の中で計算し、対象を3次元として認識しているというもの。

眼は、すべてを見ているわけではなく、見えない部分(情報)を見えるものから計算して、見えているのと変わりないように作り上げている。

→知覚する主体にとって、世界は予め固定されたものではなく、入力された情報から視覚世界を構築している。

写真という形式で瞬間を切り取るカメラは、撮影者が捉える視覚情報を補完する。

→視覚機能の空間的な補完ではなく、時間軸を補うもの。動体に対する視覚機能には、かなりの個体差がある。

モホリ=ナジは”The New Vision”という書物の中で、光、空間、運動に関する造形表現の原理を提唱した。

→カメラは、「新たな視覚」を獲得するためのものであったが、フォトグラムのように、それを使用しないこともまた、「新たな視覚」の要素であった。

写真の意味、あるいは意義は、極端に変わることないかもしれない。

しかし、それを生み出す道具/装置としてのカメラは、構造、役割など、多くの部分で変化するであろう。この点と課題のテーマとを照らし合わせて考えてもらいたい。

既存のカメラの概念を、一度バラバラに解体してみる。そこに別の素材で代替したり、あるいは新しい素材を組み込んで、今までのカメラの概念とは全く異なるものを作ってみるのが、本演習の課題。

- まずはカメラの構成要素を、極力細かく書き出してみること。

- それぞれの要素を類型化する。

- 類型化を繰り返し、組み合わせを何度も変えてみる。

- 複数の組み合わせで構成し直す。

既存のものとは異なるカメラを作り、新しいイメージとしての写真を提示できる装置を考えてみること。

→基本的なカメラの構造を把握し、異なる機能を与えることで、カメラについて思考してみる。

構造と機能は別々のものではなく、一体となって、初めて有用なものとなる。

→モノを作る際の基本。

→新しいカメラを作るためには、まずは新しい構造と機能を立案しなければならない。

- ハモンド, ジョン・H. 『カメラ・オブスクラ年代記』, 川島昭夫 訳, 朝日新聞社, 2000.

- 『世界芸術写真史 1839-1989』, リブロポート, 1990.

- Tillmans, Wolfgang. “Freedom From The Known”, Steidi, 2006.

- バージャー, ジョン. 『イメージ』, 伊藤俊治 訳, PARCO出版, 1986.

- マー,デビッド. 『ビジョン』, 乾敏郎・安藤広志 訳, 産業図書, 1987.