- 解剖と解剖図

- 構造と機能を理解する

- 構成要素の配置換え

- 置換図の作成

- 来週までの課題

医療目的以外でも、人体の構造・機能を理解するために解剖が行われ、それを描画した解剖図が残されるようになった。

→解剖のできる条件が限られていたため、十分な描画力がある者の登場までは、誤った図が多かった。

解剖図は、必ずしも解剖して人によって描かれるわけではない。

→「解剖図の模写」という作業が行われていた。

→医学的知識との不一致により、不正確な解剖図を数多く生んだ。

レオナルド・ダ・ヴィンチは非常に精緻な解剖図を数多く残したものの、発見されるのが遅かった。

→解剖学において、人体への理解を促進させたのは、ヴェサリウス。

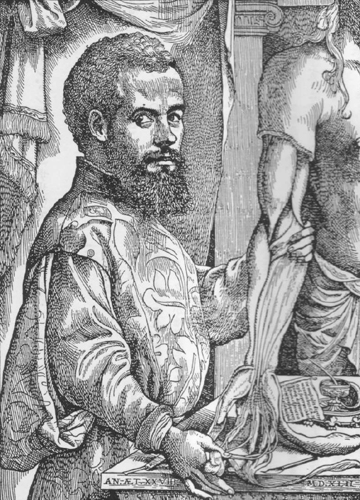

Vesalius, Andreas

Vesalius, Andreas1514-1564

ブリュッセル生まれ

1543年刊行のヴェサリウスによる700ページを超える大著。

1543年刊行のヴェサリウスによる700ページを超える大著。正式名は『人体の構造に関する七章』。

左:1522年『小解剖学』

左:1522年『小解剖学』右:1543年『ファブリカ』

解剖した人、描画した人たちは何を見ていたのか。見えないものを見えるようにすることの意義。

→人体という未知の領域に潜む、複雑な「構造と機能」。

→表面的に見えない深層に重要なことが隠れていることを理解しよう。

人体を含め、あらゆるモノ/コトには、構造があり機能がある。それを理解することで、合理的な表現が可能となる。

→「何となく」な表現の否定。

→感性という曖昧さの否定。

デザインは、偶発的な要素があってはならない。

→構造と機能は、バランスが重要。

→構造と機能について考えるには、デザインを例にするとわかりやすい。

身体にとって、偶発的な要素は進化の名の下に淘汰されてきた。

→構造と機能が完全に一致するための変化であり、その意味で、身体は、非常に高度なデザインの産物。

情報はデザインという行為の対象であり、時に加算されたり、減算されたりする。さらには乗算されたりもする。

→情報の集合として、モノ/コトを捉えれば、その構造や機能は、情報が操作されることで決定される。

身体という情報が、進化という名目で、加算と減算を繰り返し、最適な状態を維持しようとコントロールされているように、情報は常に増えたり減ったりするもの。

“L.H.O.O.Q.” (1919)は情報の加算。

“L.H.O.O.Q. Shaved” (1965)は情報の減算。しかし、減算したら、オリジナルと等価になってしまう。

→デュシャンは絵を描いたのではなく、情報をデザインしたと言える。

左:“L.H.O.O.Q.”

左:“L.H.O.O.Q.”

右:“L.H.O.O.Q. Shaved”

構造と機能を把握したら、それを組み換えてみよう。

→最終課題へのプロセス。

→すべての構成要素を、一対一で、別の要素の置き換える。

ヴェサリウス以前、既に非常に精緻な解剖図を残していたダ・ヴィンチ。彼は自らの手で解剖し、解剖図を残したが、解剖しながら描いたわけではなく、解剖後に、解剖中に見たもの(情報)を整理して図にしていた。

人間の作り出すもののルーツに、人体の構造と機能がある。

→ダ・ヴィンチは情報を組み換えることで、自然の模写としての人体から数々の発明をした。

→解剖図は、情報の組み換え図と捉えることができる。

まずは模写をする対象の「解剖図」を丁寧に描く。

→対象が何であれ、まずは文字通り「腑分け」をして、構成要素を明らかにすること。

対象の解剖図が描けたら、その構造(情報の組み合わせ)を、変えてみる。

→それによって、どのような効果が生じるか、どのような機能をもたらすか検証すること。

構成要素を別のものに置き換えた置換図を作成し、解剖図と照らし合わせてみる。

→改めて構造・機能の違いを確認してみる。

→オリジナルの構造の配置と、不合理な違いが生じていないか?

解剖図と置換図が正確に描ければ、作品制作へ踏み出すことが出来る。

→ただし、実際の制作においては、図の中で生じなかった問題が起こる可能性を想定しておくこと。

→情報がメディアという衣を纏った時に生じる誤差を考慮する。

メディアを別のものに置き換えるというカスタマイズの作業をするには、情報だけではなく、メディアの性質も理解しておくこと。

→ただし、メディア自体を構成しているのも情報であることを忘れないように。

例えば、小説の舞台を可視化するために、写真や映像、あるいは都市設計図にしてみたり、絵画を音楽にしてみたり、逆に音楽を彫刻や絵画に置き換えてみる、といったように、表現の可能性は無限にある。

モノとして表現されている以外に、身体の営為、スポーツのようなものも、置換は可能。

→スポーツにおいて、データという身体の行為が数値化されていることを想起してみること。

身体には、巧妙な構造と機能が備えられているので、十分な考察が必要。

→次週のワークショップは、身体に関するものをテーマとし、知覚機能なども含めて、モノからモノよりも複雑な置換をするためのトレーニングを行う。

「携帯電話」か「コンピュータ」を例に、解剖図と置換図を作成し、新しい可能性をデザインしてみる。

もし図案化も出来そうならば、置換図を基に、最終課題のトレーニングとして、デザイン画を書いてみるように。

- 藤田尚男. 『人体解剖のルネサンス』, 平凡社, 1989.

- Richer, Paul. Artistic Anatomy. Watson-Guptill Publications, New York, 1986.

- クラーク, ケネス. 『レオナルド・ダ・ヴィンチ』, 丸山修吉・大河内賢治 訳, 法政大学出版, 1981.

- ダ・ヴィンチ, レオナルド. 『レオナルド・ダ・ヴィンチの手記(下)』, 杉浦明平 訳, 岩波書店, 1958.