【アニミズムとは?】

【第23回】アニミズムとは何か?

①

文化人類学の宗教研究の基本的な態度について説明する。

②「アニミズム」について解説する。

③アニミズムの事例として、

アイヌのイヨマンテを検討する。

=

文化の違いを越えて、その儀礼がどのように

理解されなければならないのかについて考えてみたい。

【文化人類学による宗教研究】

文化人類学では、宗教という名の下に、何を研究するのか?

人は目に見えないもの(超自然的存在、精霊)や力の存在(呪術など)を信じ、

そのような人間の知識や能力をはるかにこえたものに畏れや感動を覚える。

| 幽霊は存在するのか? 心霊写真には何が写っているのか? |

多くの文化では、目に見えない存在や力にどのように接し、

それとどのように付き合うかについての作法が人びとの間で共有されている。

はたして霊は本当にいるのか?

文化人類学はそのような研究をする学問ではない。

ある共通した信仰・信念を持っている人々が

どのようにそのような現象を信じ、生活する上で

どのようにそれが重要であるのかを記述・考察しようとする。

吉田匡興・石井美保・花渕馨也編著

『宗教の人類学』

第8章 奥野克巳

「アニミズム、『きり』よく捉えられない幻想領域」

|

|

【アイヌのイヨマンテ】

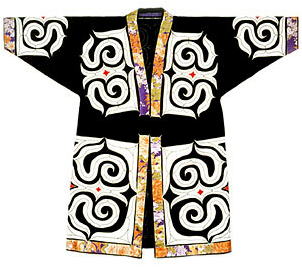

アニミズムの一つの事例として、

アイヌのイヨマンテ(クマ送りの儀礼)を

取り上げよう。

アイヌの生活実態(北海道アイヌ協会)

アイヌ民族の歴史(北海道アイヌ協会)

|

|

アイヌのクマ猟 アイヌは、冬眠中のヒグマを狩る。 母グマは殺して食べるが、 子グマがいた場合、子グマは集落に連れ帰って育てる。 最初は、人の子と同じように家の中で育て、 赤ん坊と同様に母乳をやる。 大きくなると屋外の檻に移す。 ずっと、上質の食事を与えて育てる。 1年~2年ほど育てた後、 集落をあげて盛大な送りの儀礼(イヨマンテ) を行い、子グマを屠殺し、解体してその肉をふるまう。 |

|

アイヌの解釈 イヨマンテは、熊の姿で人間の世界に やってきたカムイ(神)を丁重にもてなした後、 送りの儀礼を行って神々の世界に お帰り頂くものとして解釈されてきた。 熊を屠殺して得られた肉や毛皮は、 もてなしの礼としてカムイが 置いて行った土産であり、皆でありがたく頂く。 地上で人間にもてなされた 熊のカムイは、神の世界に戻った後も 再度肉と毛皮を土産にたずさえて、 人間の世界を訪れる。 人の世界の素晴らしさを伝え聞いた ほかのカムイたちも、クマとなって、 肉や毛皮とともに人の世界を訪れる。 |

それは、人間とヒグマ=神がともに

内面性においてはつうじているという意味での

アニミズムである。

問い

アイヌのイヨマンテとはいったい何か?

アイヌは、なぜイヨマンテの儀礼をするのか?

イヨマンテに関して、さらに理解を深めよう。

Neil G. Munro 1931

The Ainu Bear Ceremony.

の一部を見よう。

イヨマンテ(ウィキペディア) イヨマンテ禁止撤回のニュース <ビデオの4分21秒以降> |

それは、飼い育てたクマを残酷な方法で殺害し、

肉をみなで食べるという内容の儀礼であるが、

なぜアイヌの人びとが、そうしたことを

しなければならないのか?

そのような儀礼を行うことによって、何をしようとしているのか、

何を表現しようとしているのかを考えてみてほしい。

一つの回答

|

アイヌのイヨマンテは、人々の前に、 まさにこの「原光景」をまざまざとしめそうとするのです。 そのとき、アイヌの人々は、 熊の姿をして人間の世界に現われた神を見て、 その神をもう一度神の世界に送り返そうとします。 人間の世界は人間だけでつくられているものではなく、 人間を越えたもの、人間の外にあるものによって ささえられていることを、この儀礼ははっきりと表現しようとします。 それと同時に、 人間は動物を食べ、ほかの自然物を食べる ことによって、生きることができるのだ、 という条件をむき出しにして、しめそうとしています。 そして、 その食べ物がどこからもたらされ、またそれをもたらしてくれるものにたいして、 人間はどのような態度をとらなければならないのか、 ということについて、イヨマンテの儀礼は 明確な表現を行おうとしているのです。 つまり、この儀礼は宇宙の中でこの人間がどのような存在なのか、 ということを表現しようとする哲学であると同時に、 そういう存在がどのような生き方をしなければならないのか、 ということについての基準をしめそうとする倫理学でもあるのです。 中沢新一「映像のエティック」 『東方的』 せりか書房、1991年、292-3頁。 |

OBR大生によるイヨマンテ理解

2010年にも、文化人類学の授業でこれを取り上げて、

受講者に<小テスト>を行った

(「何が分かったのかについて簡潔に書きなさい)」。

|

A.う~ん! |

|

B.そうだ! |

わたしたちの当たり前(常識)を持ちこんで、異文化(他者)を

理解しようとしてはいけないのではないか。

あらゆる行動は、文化的なものであり、行動の違いを、

わたしたちとの文化・文明の違いに還元してはならないのではないか。

異文化(他者)の見方・考え方に寄り添って、内在的な観点から理解を試みるならば、

彼らのやり方がわたしたちの前に開かれてくるはずである。

池澤夏樹 『静かな大地』 朝日文庫  池澤夏樹のルーツともいうべき、 彼の祖先たちの北海道開拓の物語、 いや、読みようによっては、 和人とアイヌの交わりをめぐる 分厚いエスノグラフィー。 徳島との政争に敗れた淡路の武士たちは 明治維新以後、蝦夷地の静内に開拓民として入植、 宗形三郎と志郎の兄弟は現地のアイヌの人たちと 仲良くなり、アイヌ語を学んだ後に、 兄三郎は札幌の官園でアメリカ式の牧畜を学び、 静内でアイヌの仲間たちとともに馬の飼育を開始する。 そこで育てられた馬は軍馬として高い評価を得、 中央財界の重要人物の目に留まって 経営拡大を求められるが、三郎はその誘いを 和人のためのものであると見抜いて断る。 彼は、和人を裏切りアイヌの側に立つことを志して, 牧場経営を始めたのだった。 やがて彼は和人たちから睨まれるようになり、 さらには、妻の産褥死という不幸な出来事を経て、 自ら命を絶つ。 三郎を失った牧場はやがて没落する。 三郎は、なにゆえに、そこまでアイヌに 対して思いを寄せたのか。 作中で、三郎は、『日本奥地紀行』の作者、 イザベラ・バードに会って、 アイヌは気高き人びとであるという言葉に我が意を得る。 『静かなる大地』は、和人である三郎による アイヌという他者の理解の物語であり、 全体をつうじて、クマ送りをすることに対する 真の理解などを含めて、 自然のなかに生きるアイヌの人びとへの 共鳴が聞こえてくる。 訪れたことがある日高に吹く涼しい風を思い出した。 |

池澤夏樹 『熊になった少年』 スイッチ・パブリッシング  アイヌのクマ送りが題材となっている。 トゥムンチという、 アイヌに抗する民族に生まれたイキリ少年は、 トゥムンチが、自分たちが強いと思っているために クマが獲れると思っている思い上がりに つねづね心を痛めていたが、 あるとき、猟に出かけて、クマの世界へとまぎれこむ。 そこで、アイヌが捕獲した子グマに対してするように、 クマたちがイキリを慈しみ育てて、ついには、 成長したクマとして、 イキリをクマのまま人間の世界に送り返すのである。 その後、クマであるイキリは、 トゥムンチである自分の父の矢に撃たれるのであるが、 そこで、ふたたび人間のイキリへと戻る。 イキリは母グマたちと暮らした日々を トゥムンチたちに語り、 クマ送りをするように頼んだが受け入れられず、 虚しさを抱えて、高い崖から谷底に身を投げ、 魂を正しい国へと送り込むのである。 私たちに糧を与えてくれる動物に対して、 自分たちの力のみを頼り、 感謝の念を忘れたトゥムンチの奢り に対する静かながら強い抵抗の念が、 本書全体をつうじて感じられる。 トゥムンチとは、実は、自らの力だけを過信し、 他者としての動物の痛みに思い至ることがない、 現代日本人のことなのではないかとも思えてくる。 |

|

|