【第4回】文化人類学の誕生

文化人類学がどのように学問として形を整えていったのかを探ってみたい。

世界ウルルン滞在記

世界の果てまでイッテQ! 春のシャッフル祭り

① 自己にとってなじみの薄い他者へ

文化人類学は、異文化との出会いを重要な出発点としている。

文化人類学は、自分たちと異なる文化や社会の研究を通して、人間理解に迫るという目的をもち、そのための方法として、異文化での(① )をおこなうのである。

慣れ親しんだ世界をあとに、未知の世界へ飛びこんでいく。

( )、同じ食事をとり、同じように生活する。ときにはいっしょに働いたりもする。

はじめはその土地の習慣や風俗になじめず、言葉もまったくできないだろう。

( )をもつ人びとに囲まれ、意思の疎通もうまく行かず、孤独と不安を感じるが、それでも彼らのことを理解しようと努力する。

頭だけでなく、全身で理解しようとする。

五感をフル活用して人びとの生活に密着する。

するとそのうち、最初「異文化」であったはずのものが自分にもなじんでくる。

なだれをうって入りこんできた異文化が、自分の中で次第に落ち着いてくるのである。

文化人類学はこのような(① )を通して、( )をみずから全身で感じとり、その経験をもとに、人間文化の不思議さを解明しようとする。

文化の多様性について、本などを通して頭で知るのと、実際に体験するのとでは大きな違いがある。

人が人のことを知るには、( )ことが何より重要である。

|

② 文化人類学の誕生~大航海時代から安楽椅子の人類学者まで~

クリストファー・コロンブスと

アメリカ大陸の「発見」

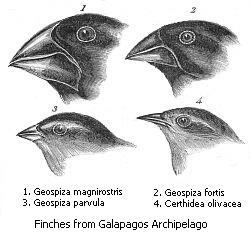

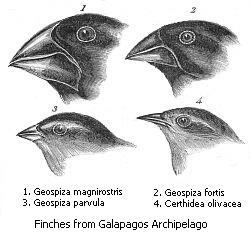

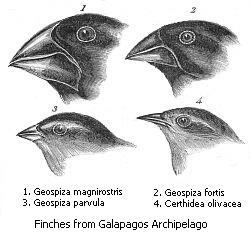

チャールズ・ダーウィンと進化論

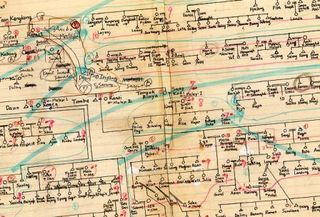

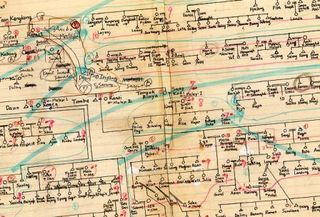

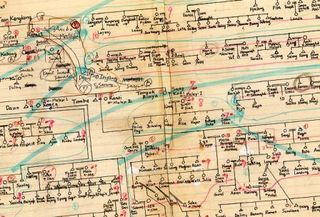

W.H.リバーズとトレス海峡探検

系図

|

異文化、異民族に対する興味は遠い昔から存在したが、それが一気に高まりをみせたのは、( )始まる大航海時代のことである。

大商人たちが未知の土地へ向けて( )し始めたのである。この時代、ヨーロッパは、空前の規模で( )と出会うことになる。

( )年の(コ )の( )大陸「発見」以来、次々と地球上の土地を「発見」し、その土地の人びとと関係を築いていった。

やがてこれらの航海を通して、( )や( )、( )、宣教師たちによる報告などがヨーロッパにもたらされるようになる。

そのことにより、( )が世界各地でさまざまであることに対する関心が大いに高まっていった。

( )時代(18世紀)になるとこうした流れを受け、「( )」像を提出する( )の原始社会論から、人間は本来的に利己的に生まれついているとする( )、その中間的な主張を行った( )など、( )をめぐって幅広い議論が展開されるようになった。

啓蒙主義の思想家たちは、それまで( )と考えられていた人間を自然界の一部ととらえなおし、人間の行動を( )と同じような厳密な方法で解明しようとした。

啓蒙思想はまた「( )」という新しい観念に導かれていた。従来、人間の歴史は過去からの( )と考えられていたが、啓蒙主義は自然科学の発達を背景に、この考えを逆転させ、ヨーロッパこそ歴史の進歩の頂点ととらえるようになった。

(① )という研究方法は、それが人類学で実践されるようになる一世紀以上も前から、( )の分野ですでに始められていた。

例えば、( )の有名なビーグル号航海は( )年代のことである。

博物学とは、植物学や動物学、地質学の前身にあたる、( )に関する総合的な自然科学である。

博物学はもともと、富裕層による、非ヨーロッパ世界からの珍品収集から発展したものであり、 19世紀前半までは、( )それを本国に送るフィールドワーカーと、 それを受け取って( )本国の学者という分業体制があった。

現地調査は、単なる資料収集の手段とみなされ、それほど高い価値をおかれていなかった。

(① )に価値の逆転が起こるのは( )なかばのことである。

標本はもはやヨーロッパにおけるその( )ゆえに研究されるのではなく、それがもともと帰属していた( )との関係の中で研究されるべきであるという認識が一般化してきたのである。

この環境への注目により、博物学における(① )の優位性は揺るぎないものとなった。

19世紀になると、ヨーロッパにおける植民地主義の高まりを背景に、初期人類学が学問としてのかたちをととのえていった。

(植 )は、人類学研究にとって必要な資料を提供するとともに、植民地の原住民社会についての理解を深めるため、人類学研究の成果を積極的に利用した。

このように、人類学は( )との結び付きによってはじめて学問としての発展が可能となった。

初期人類学の理論的な基礎となったのは、( )的なアプローチである。

( )が進化するものであるという考え方は、( )生物進化論が拒絶されたのとは対照的に、19世紀のヨーロッパ社会から好意的に受け入れられ、( )や( )の優越、( )といった、社会の現状を正当化するのに用いられていた。

人類学もまた、こうした風潮にしたがって、( )の歴史を段階的に明らかにすることを目的に、( )社会の研究に取り組んでいった。

人口の少ない同質的な社会を研究することにより、より「進歩した」複雑な社会の成り立ちを解明するのに必要な、基本的な原理を知ることができると考えられたのである。

しかし、19世紀の人類学が掲げたこうした目標は、十分に達成されたとはいいがたい。それは、厳密な客観性を追究する方法がまだ確立されていなかったからである。

つまり、19世紀の人類学者たちのほとんどは、(① )の経験をもたなかったのである。

彼らが情報源として依拠したのはもっぱら、探検家、商人、宣教師あるいは植民地行政官や旅行家たちの書いた記録であった。

19世紀の多くの人類学者たちは、こうした不確かな資料に基づき、現存する単純社会を人類の起源の姿に重ね合わせて、空想的な( )を展開した。

そのため、後の世代から「( )」として厳しい批判を浴びせられることになった。

こうした流れを変えたのが、19世紀と20世紀の曲がり角における、博物学出身の研究者たちの( )である。

彼らは、文化進化論に方向づけられた網羅的な調査への反省から、より長期の重点的な調査の必要性を感じ始めていた。

そうした中で、リヴァーズの系図法は、現地社会を対象化する新しい視野を切り開く、画期的な発見となった。

これまで( )としてしかあつかわれなかった現地の人びとが、この装置により、固有の社会関係をもつ存在としていまはっきりと可視化されることになったのである。

このように異文化を対象化する装置が整備されてくると、そこにようやく本格的なフィールドワークへの展望が開けていった。

|

③ 「現地人の観点から」文化を研究する~フィールドワークとは?~

|

文化人類学においてフィールドワークの価値を確立し、みずからその手本を示したのは、(②マ )( )である。

ポーランド生まれの彼は、イギリスにわたって人類学を勉強し、念願がかなってオーストラリアの調査へ出かけたが、そこで( )が勃発したため、イギリスへの帰国が困難になってしまう。

だが、これにより、(② )は思いがけず長期の(① )のチャンスを手に入れた。

彼は第一次大戦のほとんどの期間にわたって東ニューギニアの( )に滞在し、そこでこれまでだれも経験したことがないような調査を行った。

現地語をマスターし、土地の生活に浸りきり、現地社会に溶けこむことによって、社会の全貌を( )から解明しようとしたのである。

(② )はこの成果をもとに( )(『西 』を発表する。

彼はその中で、この調査法のおかげで、短期間の滞在ではとうてい見つくすことのできないような、

現地社会のしくみを自分は詳細に観察することができたと主張した。

そして、一見奇妙な風俗や習慣にも( )があることを明らかにし、それらが相互に関係しあって( )を構成しているようすをみごとに描いてみせた。

この本をきっかけに、これ以降、(① )は、文化人類学の中心的な方法として定着していく。

1930年代には、彼の手法を受け継いだ人類学者たちが、アフリカを中心に世界各地で長期間のフィールドワークを行った。

なかでも、南スーダンの(ヌ )族を調査したエヴァンズ=プリチャードや、西アフリカの( )族を調査したフォーテスがすぐれた( )(=( ))を残している。民族誌とは、( )ものである。

調査者自身がフィールドワークに出かけ、そこで得た資料を本国に持ちかえって民族誌を執筆するというスタイルが確立し、民族誌が蓄積されていった。

そして、今日まで、( )は文化人類学の学問的基礎に位置づけられている。

|

④ 日本語で読める民族誌 入門編

◆はじめてのエスノグラフィー。

超オススメ!

3.松田素二

『呪医の末裔』 講談社 2400円+税

ケニアのある一族の百年。アフリカの他者について語ることの意味は?

4.本多勝一

『極限の民族』朝日新聞社 絶版

カナダ・エスキモー、ニューギニア高地人、アラビア遊牧民のルポ。

◆エスノグラフィーに目覚めたら

1.吉田禎吾

『日本の憑きもの』 中公新書 840円

きつね憑き、オサキ憑きなどの日本の村落における憑きものの研究。

2.卜田隆嗣

『声の力』 弘文堂 4800円+税

プナン社会のうたうことは、糞便や放屁と出す点でつながっている?

3. 内堀基光・山下晋司

『死の人類学』講談社文庫 1115円

東南アジアのイバンとトラジャの死の儀礼を比較しながら死を考える。

4.奥野克巳

『「精霊の仕業」と「人の仕業」:ボルネオ島カリス社会における災い解釈と対処法』春風社、6800円+税

ボルネオ島の焼畑民カリスのシャーマニズムと呪術の民族誌

◆人類学の深みへ。

1.栗本英世

『未開の戦争 現代の戦争』 岩波書店 2800円+税

攻撃性の起源に遡って、人類史の観点から、戦争について考える。

2.中沢新一

『対称性人類学』講談社選書 1700円+税

現代世界の圧倒的な非対称の根源を、野生の思考の深奥へと訪ねる。

3.京極夏彦

『姑獲鳥の夏』講談社ノベルズ 840円

ミステリーを読むうちに、憑き物筋と憑き物落としの技法が分かる。

4.レヴィ=ストロース

『野生の思考』 みすず書房 5040円

未開の神話的思考が具体の科学であるとして、西洋理性中心主義を批判した文化人類学の最重要文献のひとつ。

5.奥野克巳・椎野若菜・竹ノ下祐二編著

『セックスの人類学』 春風社 2000円

イルカやサルの性生活から、ヒトのセックス儀礼、SM、ペニスピンまでフィールドワークをつうじて動物と人間の性に肉薄、

6.アレッホ・カルペンティエール

『失われた足跡』集英社 1800円

ニューヨークの音楽家が、南米の奥地に音楽の起源を求めて旅立つ。

そこで出会った女ロサリオ(=あなたの女)とともに始原へ遡ることによって、創造力を漲らせてゆくという物語。

民族誌映画

極北のナヌーク

ロバート・フラハティの1922年の民族誌映画。

極北のイヌイットのナヌーク一家の記録。

カヤックから降りて、家族は交易所へ向かう。

舟からは赤ん坊や子犬などがぞろぞろ出てくる・・・

|

文化人類学のページへ

奥野克巳のホームページへ