【第5回】フィールドワークという手法

今日は、

文化人類学の研究手法である

フィールドワークについて学んでみよう。

【1】

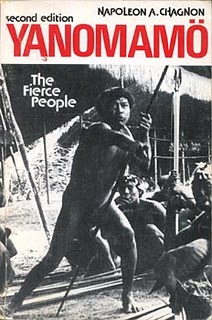

ナポレオン・シャグノンによる

ベネズエラのヤノマミのフィールドワーク

を題材として、フィールドワークについて学ぼう。

彼は1960年代半ばから1990年代半ば

まで現地調査を行った。

| ・異文化について知ることは、本や政府の資料を読むだけでは不十分である。 ・自らその場所に行き、参加し観察するという、フィールドワークは他の学問にない、人類学の独自の手法である。 ・ノースウェスタン大学のナポレオン・シャグノンは、1964年からヤノマミで調査を行ってきた。 ・参与観察(participant observation)とは、内部から文化を理解するための、文化人類学のユニークな調査手法である。 ・1971年2月、ミシミシマブイテリ村での調査風景。 ・ヤノマミはシャグノンの発音ができなかったので、それに似た蜂の意のヤノマミ語で呼ばれるようになった。 ・「寛大さ」と「互恵性」は、つねに重要で、贈り物には返礼しなければならない。 ・ヤノマミの人びとが人類学者を受け入れたのは、刀やナイフなどのモノが欲しかったからかもしれない。 ・シャグノンは、文化に与える影響を考慮して、持ち込むモノの数と種類を限定した。 ・キイ・インフォーマント(鍵となる情報提供者)は、シャーマンだった。 |

<パート2>

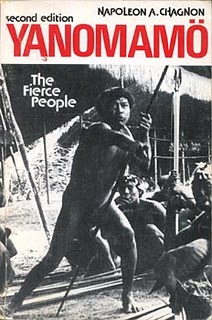

| ・文化人類学者は、親族が全ての部族社会の社会組織の基礎だと知るようになった。 ・親族関係のデータの収集は、たいへんに骨の折れる、難儀な仕事だった。 ・というのは、近しい家族や死んだ家族の名前を言うことが、タブーとされていたからである。 ・ポラロイド撮影をして、写真を別の村人に見せて、親族関係の調査を進めることができた。 ・系図から分かったのは、兄弟が村の一つの所で一緒に暮らしているということだった。 ・生活空間を調査し、どのように社会集団と個人が分派し、空間利用してきたのかを調べた。 ・以前は正確な地図はなかったが、移住の歴史や環境利用を調べて、地図を作成した。 ・神話の調査は、人びとの世界観を知ることであり、人と自然の関係が分かるようになる。 ・現地の言語を自由に操作できることが、調査の基本である。 |

<パート3>

| ・そこでは、女性問題から、武装して頻繁に戦い、多数の男性の死傷者が出る。 ・どのように子どもたちが文化を学ぶのかというのも、人類学者の特大の関心事である。 ・政治的なリーダーは隣人から恐れられていたし、外部者である人類学者も脅かした。 ・調査地ですべての人びとといつでも巧くやっていくことはたいへん難しいことである。 ・人類学者が病気になった時は彼らに治してもらったし、逆の時には人類学者が治療した。 ・20世紀の文化人類学のもっとも重要なメッセージは、文化相対主義である。 |

| 用語 |

| reciprocity=互酬性、互恵性 |

| shaman=シャーマン シャーマニズム |

| kinship=親族関係 |

| social organization=社会組織 |

| myth=神話 |

【2】

担当講師が行った二つのフィールドワークから

フィールドワークについて考えてみよう。

(1)焼畑農耕民社会

ボルネオ島のカリス(Kalis)

(1994.1.〜95.12.までFW)

人口約2,000人の焼畑稲作民

カリスの宗教民族誌(【第27回】)

(2)狩猟採集民社会

プナン(Penan)

ボルネオ島に住む人口1万5千人の(元)狩猟民。

1980年代後半からボルネオ島に通い始め、

私は次第に人間の原初の姿を追い求めるようになった。

この「未開民族」についてもっと知りたいと

プナンの調査を心に思い描くようになった。

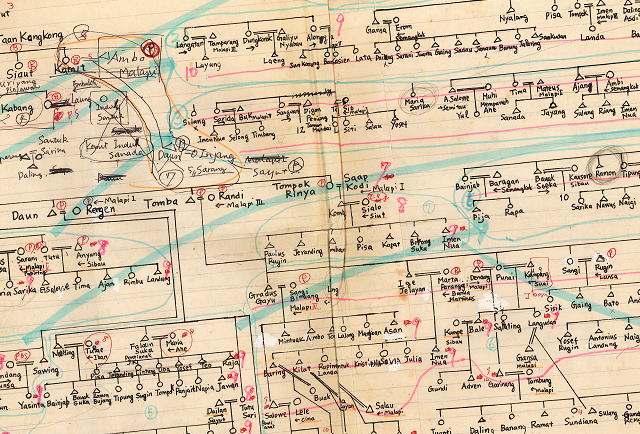

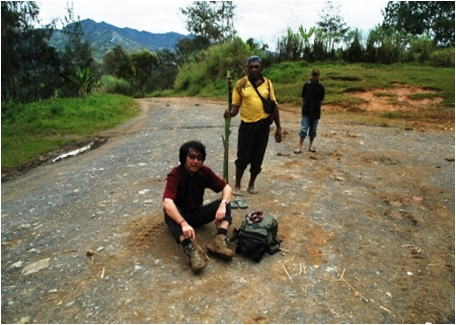

2006年から一年間、大学から研究休暇の許可を得た私は、

準備を整えて、ブラガ川上流で調査を開始した。

| ・ことばは、最初、たんなるノイズにすぎなかった。 ・トイレは、どこにも見当たらなかった。 ・人に見られないように、済ませなければならなかった。 ・人びとから、しょっちゅう金を無心された。 ・金を貸したが、たいてい、返してくれなかった。 ・缶詰やラーメンなどの食料もしだいになくなっていった。 ・見返りに、ネズミ、ヤマアラシ、サルの肉をくれた。 ・リーフモンキー、カニクイザルの肉はまずくて喉を通らなかった。 ・なんでわざわざこんな辺鄙な場所に来たのかと悔やんだ。 ・日本で空調の効いた部屋で事務仕事やってればよかったのに。 ・そのうちに、寄生虫病になった、マラリアにかかった。 ・そうこうしているうちに、ことばの切れ目が分かってきた。 ・言ってることの意味が、だんだんと分かってきた。 ・トイレで用を足すってのは、皆がするところにするってこと? ・それって、ある意味で、ヘンだとも思うようになった。 ・個人が所有するという考え方が希薄だということが分かってきた。 ・薪割には作法があり、美学もあることが分かった。 ・それぞれの肉に独特の味があることが分かってきた。 ・俺たち文明人は、肉を食べてもソースを味わっているのではないか。 ・ブタオザルの子の肉の味は、ジューシーで絶品だった。 ・イノシシの睾丸と脳も、彼らが好きなように好きになった。 ・長老は俺を息子にし、ブラユンという先祖の名をくれた。 ・皆から、ブラユン、ブラユンと呼ばれるようになった。 ・帰国したら、地獄の日々が待っているにちがいないと思った・・・ ・帰国する日、彼らは、出発する俺のために泣いてくれた。 |

調査中、一か月に一度の割合で町にお金を引き出しに行った。

そのときに、ブログ記事を書いた。

一年のフィールドワークをつうじて、私は、自分自身を全部持って行かれた感じがする。

プナンの人びとのことが、この経験をつうじて、少しわかった気がする。

フィールドワークをすることによって、人びとについて、わかることがある。

フィールドワークをしなければ、絶対にわからないことがある。

口ではなんとでも言えるが、突き詰めればそういうことだと思う。

それをどう表現すればいいか、私にはその先を見通すことができていない。

私が食べていたもの

(3)その他の短期のフィールドワーク

世界はフィールドワークに満ちている

2006年3月

パプア・ニュー・ギニア

クールー病の現地調査

2011年4月

相模原線・上溝駅の「豚霊碑」「畜霊碑」

2011年8月

モンゴル遊牧民の現地視察

2012年3月

東日本大震災の被災地視察