|

|

2021年度

グローバルスタディーズ研究入門

【1】

熱帯雨林でサルを喰う

~文化人類学フィールドワーク入門~

2021.6.7.

0.ある文化人類学者の作られ方

1.文化人類学がどのように学問として登場したのか、

どのような手法を用いて研究を行うのか?

2.フィールドワークとはどのようなものか?

担当講師のフィールドワークの事例を取り上げる。

0.ある文化人類学者の作られ方

奥野克巳「遠く」の先には、何がある?『望星』2021.5.

1.文化人類学とはどのような学問か?

① 「自己」にとってなじみの薄い「他者」の世界へ

| 文化人類学は、異文化との出会いを重要な出発点としている。文化人類学は、自分たちと異なる文化や社会の研究を通して、人間理解に迫るという目的をもち、そのための方法として、異文化でのフィールドワークをおこなう。 慣れ親しんだ世界をあとに、未知の世界へ飛びこんでいく。現地の人々の家に住まわせてもらい、同じ食事をとり、同じように生活する。ときにはいっしょに働いたりもする。はじめはその土地の習慣や風俗になじめず、言葉もまったくできないだろう。不可思議な習慣をもつ人びとに囲まれ、意思の疎通もうまく行かず、孤独と不安を感じるが、それでも彼らのことを理解しようと努力する。頭だけでなく、全身で理解しようとする。五感をフル活用して人びとの生活に密着する。 するとそのうち、最初「異文化」であったはずのものが自分にもなじんでくる。なだれをうって入りこんできた異文化が、自分の中で次第に落ち着いてくるのである。 文化人類学はこのようなフィールドワークを通して、人間文化の多様な広がりをみずから全身で感じとり、その経験をもとに、人間文化の不思議さを解明しようとする。文化の多様性について、本などを通して頭で知るのと、実際に体験するのとでは大きな違いがある。人が人のことを知るには、直接会ってみること、さらには生活をともにすることが何より重要である。 |

② 文化人類学の誕生

~大航海時代から安楽椅子の人類学者まで~

|

|

③ 「現地人の観点から」文化を研究する

~フィールドワークとは?~

|

|

| 1.ウェイド・デイビス『ゾンビ伝説―ハイチのゾンビの謎に挑む』 |  |

ゾンビは実在した。フィールドワークをつうじて、ゾンビの謎を明かす。 |

| 2.須藤健一『母系社会の構造―サンゴ礁の島々の民族誌』 |  |

ミクロネシアの母系社会の暮らしとは?性や結婚はどうなっている? |

| 3.松田素二『呪医の末裔』 | ケニアのある一族の百年。アフリカの他者について語ることの意味は? | |

| 4.本多勝一『極限の民族』 | カナダ・エスキモー、ニューギニア高地人、アラビア遊牧民のルポ。 |

| 1.吉田禎吾 『日本の憑きもの』 | きつね憑き、オサキ憑きなどの日本の村落における憑きものの研究。 |

| 2.卜田隆嗣 『声の力』 | プナン社会のうたうことは、糞便や放屁と出す点でつながっている? |

| 3. 内堀基光・山下晋司 『死の人類学』 | 東南アジアのイバンとトラジャの死の儀礼を比較しながら死を考える。 |

| 4.奥野克巳 『「精霊の仕業」と「人の仕業」:ボルネオ島カリス社会における災い解釈と対処法』 | ボルネオ島の焼畑民カリスのシャーマニズムと呪術の民族誌 |

| 1.栗本英世 『未開の戦争 現代の戦争』 | 攻撃性の起源に遡って、人類史の観点から、戦争について考える。 |

| 2.中沢新一『対称性人類学』講談社選書 | 現代世界の圧倒的な非対称の根源を、野生の思考の深奥へと訪ねる。 |

| 3.京極夏彦 『姑獲鳥の夏』 | ミステリーを読むうちに、憑き物筋と憑き物落としの技法が分かる。 |

| 4.レヴィ=ストロース 『野生の思考』 |

未開の神話的思考が具体の科学であるとして、西洋理性中心主義を批判した文化人類学の最重要文献のひとつ。 |

| 5.奥野克巳・椎野若菜・竹ノ下祐二編著『セックスの人類学』 |

イルカやサルの性生活から、ヒトのセックス儀礼、SM、ペニスピンまで動物と人間の性に肉薄。 |

| 6.アレッホ・カルペンティエール『失われた足跡』 | ニューヨークの音楽家が、南米の奥地に音楽の起源を求めて旅立つ。 そこで出会った女ロサリオ(=あなたの女)とともに始原へ遡ることによって、創造力を漲らせてゆくという物語。 |

民族誌映画 極北のナヌーク ロバート・フラハティの1922年の民族誌映画。

極北のイヌイットのナヌーク一家の記録。 |

| ・異文化について知ることは、本や政府の資料を読むだけでは不十分である。 ・自らその場所に行き、参加し観察するという、フィールドワークは他の学問にない、人類学の独自の手法である。 ・ノースウェスタン大学のナポレオン・シャグノンは、1964年からヤノマミで調査を行ってきた。 ・参与観察(participant observation)とは、内部から文化を理解するための、文化人類学のユニークな調査手法である。 ・1971年2月、ミシミシマブイテリ村での調査風景。 ・ヤノマミはシャグノンの発音ができなかったので、それに似た「蜂」の意のヤノマミ語で呼ばれるようになった。 ・「寛大さ」と「互恵性」は、つねに重要で、贈り物には返礼しなければならない。 ・ヤノマミの人びとが人類学者を受け入れたのは、刀やナイフなどのモノが欲しかったからかもしれない。 ・シャグノンは、文化に与える影響を考慮して、持ち込むモノの数と種類を限定した。 ・キイ・インフォーマント(鍵となる情報提供者)は、シャーマンだった。 |

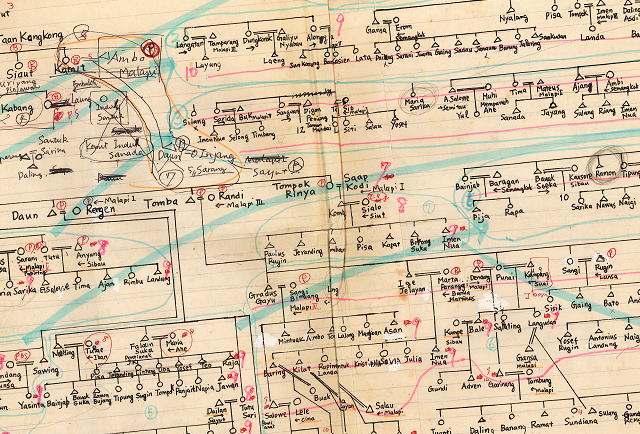

<パート2>

| ・文化人類学者は親族が全ての部族社会の社会組織の基礎だと知るようになった。 ・親族関係のデータの収集は、たいへんに骨の折れる、難儀な仕事だった。 ・というのは、近しい家族や死んだ家族の名前を言うことが、タブーとされていたからである。 ・ポラロイド撮影をして、写真を別の村人に見せて、親族関係の調査を進めることができた。 ・系譜図から分かったのは、兄弟が村の一つの所で一緒に暮らしているということだった。 ・生活空間を調査し、どのように社会集団と個人が分派し、空間利用してきたのかを調べた。 ・以前は正確な地図はなかったが、移住の歴史や環境利用を調べて、地図を作成した。 ・神話の調査は、人びとの世界観を知ることであり、人と自然の関係が分かるようになる。 ・現地の言語を自由に操作できることが、調査の基本である。 |

<パート3>

| ・そこでは、女性問題から、武装して頻繁に戦い、多数の男性の死傷者が出る。 ・どのように子どもたちが文化を学ぶのかというのも、人類学者の特大の関心事である。 ・政治的なリーダーは隣人から恐れられていたし、外部者である人類学者も脅かした。 ・調査地ですべての人びとといつでも巧くやっていくことはたいへん難しいことである。 ・人類学者が病気になった時は彼らに治してもらったし、逆の時には人類学者が治療した。 ・20世紀の文化人類学のもっとも重要なメッセージは、文化相対主義である。 |

| 用語 |

| reciprocity=互酬性、互恵性 |

| shaman=シャーマン シャーマニズム |

| kinship=親族関係 |

| social organization=社会組織 |

| myth=神話 |

担当教員が行った二つのフィールドワークから

フィールドワークについて考えてみよう。

(1)焼畑農耕民社会

ボルネオ島のカリス(Kalis)

(1994.1.~95.12.まで24か月間のフィールドワーク)

人口約2,000人の焼畑稲作民

民族誌

奥野克巳 『「精霊の仕業」と「人の仕業」:

ボルネオ島カリス社会における災い解釈と対処法』

(2)狩猟採集民社会

プナン(Penan)

ボルネオ島に住む人口1万5千人の(元)狩猟民。

1980年代後半からボルネオ島に通い始め、

次第に人間の原初の姿を追い求めるようになった。

この「未開民族」についてもっと知りたいと

プナンの調査を心に思い描くようになった。

プナンのビデオ

| ・ことばは最初、たんなるノイズにすぎなかった。 ・トイレは、どこにも見当たらなかった。 ・人に見られないように、森の中で済ませなければならなかった。 ・人びとから、しょっちゅう金を無心された。 ・金を貸したが、たいてい、返してくれなかった。 ・持ち込んだ缶詰やラーメンなどの食料もしだいになくなっていった。 ・見返りに、ネズミ、ヤマアラシ、サルの肉をくれた。 ・リーフモンキー、カニクイザルの肉はまずくて喉を通らなかった。 ・なんでわざわざこんな辺鄙な場所に来たのかと悔やんだ。 ・日本で空調の効いた部屋で事務仕事やってればよかったのに。 ・そのうちに、寄生虫病になった。マラリアにもかかった。 ・そうこうしているうちに、ことばの切れ目が分かってきた。 ・人々の言ってることの意味が、だんだんと分かってきた。 ・トイレで用を足すってのは、皆がするところにするってこと? ・それって、ある意味で、ヘンだとも思うようになった。 ・個人が所有するという考え方が希薄だということが分かってきた。 ・薪割には作法があり、美学もあることが分かった。 ・それぞれの肉に独特の味があることが分かってきた。 ・私たち文明人は、肉を食べてもソースを味わっているのではないか。 ・ブタオザルの子の肉の味は、ジューシーで絶品だった。 ・イノシシの睾丸と脳も、彼らが好きなように好きになった。 ・長老は私を息子にし、ブラユンという先祖の名をくれた。 ・皆から、ブラユン、ブラユンと呼ばれるようになった。 ・帰国したら、地獄の日々が待っているにちがいないと思った・・・ ・帰国する日、彼らは、出発する私のために泣いてくれた。 |

一年のフィールドワークをつうじて、私は、自分自身を全部持って行かれた感じがする。

プナンの人びとのことが、この経験をつうじて、少しわかった気がする。

フィールドワークをすることによって、人びとについて、わかることがある。

フィールドワークをしなければ、絶対にわからないことがある。

口ではなんとでも言えるが、突き詰めればそういうことだと思う。

調査中、一か月に一度の割合で町にお金を引き出しに行った。

そのときに、ブログ記事を書いた。

私が食べていたもの、それはサルだった

ブタオザル(Macaca nmestrina)

ミューラーテナガザル(Hylobates muelleri)

ホースリーフモンキー(Prebytis hosei)

カニクイザル(Macaca fascicularis)

この講義のタイトルを思い出してもらいたい。

「熱帯雨林でサルを喰う」

フィールドワークとは、人々と寝食を共にし、

彼らとともに学ぶ文化人類学の研究手法なのである。

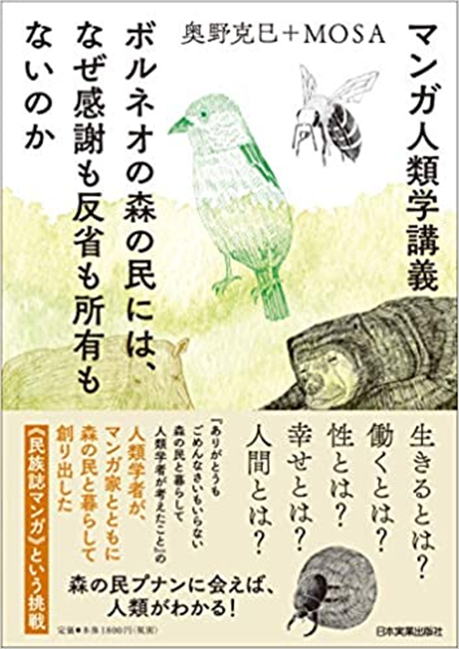

民族誌

『ありがとうもごめんなさいもいらない森の民と暮らして人類学者が考えたこと』

奥野克巳

亜紀書房、2018年

プナンには「ありがとう」がない。

ものをもらった時、何かをしてもらった時に、相手に対して感謝の気持ちを伝える

「ありがとう」という表現はプナン語にはない。

ふつう、贈り手に対して、何の言葉も発することはない。

はたしてプナンは著しく礼儀にかける、非礼な人たちなのか?

「ありがとう」に相当する“jian kenep”(よい心がけ)という表現はある。

それは「よい心がけ」であると、分け与えてくれた相手の精神を称える言いまわし。

モノを与えた人が感謝されるのではなく、分け与える精神こそがほめられる。

プナンは、モノをみなで所有(シェア)しようとする。

×個人所有 〇共同所有

モノを「いま」分け与えて、「あと」から分けてもらう。

そうすることで、互いに支えあって、みなで生き延びてきた。

すべてのプナンに生きるチャンスを広げるために。

全体給付システム

そこには、個人所有を前提として、「貸す」とか「借りる」のでなく、

あるモノはみなでシェアするという考えがある。

そのため、何かをもらった時に用いられる「ありがとう」という感謝の表現はいらない。

プナンには、個人の持ち物を「貸したり」「借りたり」「返したり」する

という交換の仕組みが基本的にない(概念や言葉がない)。

*「ありがとう」を言わないプナンは、礼儀にかける非礼な人たちではなかった。

そもそも個人的にものを所有するのではなく、

共同体でものをシェアすることで、みなで生き残ろうとしてきた。

文化人類学のフィールドワークをつうじて、

異文化の人々の思考と行動の理解に達することができる。

フィールドワークと民族誌は、

そこから私たちが深く学び取って、思索を深めるための出発点である。

人間とは、どのような生きものなのか、と。

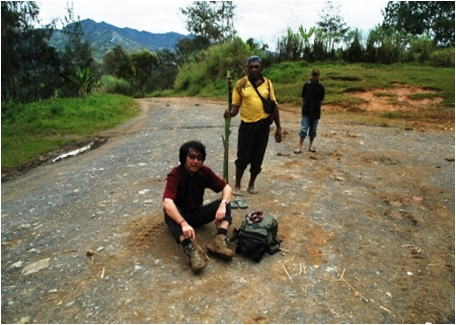

(3)その他の短期のフィールドワーク

世界はフィールドワークに満ちている

2006年3月

パプア・ニュー・ギニアクールー病の現地調査

2011年4月

相模原線・上溝駅の「豚霊碑」「畜霊碑」

2011年8月

モンゴル遊牧民の現地視察

2012年3月

東日本大震災の被災地視察

https://research-on-the-anthropocene-in-japan.blogspot.com/

課題

プリントを読み、

「旅をする」とはいかなることか

に関して、意見を述べよ。