研究業績という点では、筆者は人生の大半を中南米の先住民族宗教文化の研究に費やしているが、宗教に関してそれ以外のことに関心を持たなかったわけではない。順序はむしろその逆で、筆者の研究はすべて宗教的なものへの関心が発端であり、中南米シャーマニズムの研究はその発展の一つにすぎない。言い換えれば、中南米の研究に没頭している時でも、宗教一般についての関心、宗教の本質についての関心は絶えず存在した。そして中南米シャーマニズムの研究が一応の終息をみた現在、筆者の宗教的関心は再び原初的なものへと回帰しているように感じる。これに関して、これまでの筆者の関心と研究の軌跡を、以下にスケッチ風にたどってみたい。

筆者が宗教あるいは宗教と関連したテーマにはっきりとした関心を待つようになったのは20歳頃のことである。ただ当時はキリスト教やイスラーム、仏教あるいは神道といった既存宗教にはあまり関心がなく、どちらかと言えば宗教の神秘主義的側面、現代風に言えばスピリチュアリティに大きな関心があった。カルロス・カスタネダ、シャーマニズム、禅、ヨガや密教、チベット仏教、スピリチュアリズム、ユング心理学、ゲシュタルト心理学、神智学、ニューエイジ、ニューサイエンス、はてはUFOや超常現象まで本を読みあさったのもそのためである。この中で最も大きな影響を受けたのはカスタネダである。筆者はカスタネダのドン・ファン三部作、『ドン・ファンの教え』、『分離された現実』、『イクスランへの旅』を読んだが、アメリカ・インディアンのシャーマン、ドン・ファン・マトゥスが語るシャーマンの世界の精神性、その叡智にただ圧倒された。これは日本社会の中で窒息しかけていた筆者には天啓に等しいものであった。ドン・フアン三部作はこうして試行錯誤を繰り返していた一青年にとっての『聖書』となった。

カスタネダの影響もあり、筆者はその後アメリカに留学することになる。アメリカは筆者にとって重要な異文化体験であったが、それはまた異なる人間的次元での出来事である。筆者はやがて帰国するが、日本社会に再没入することによって本来持っていた宗教的への関心は再燃し、新たな装いで継続することになる。この期間に筆者は何人かの宗教家、神秘思想家を発見し、関心を持ったが、その代表が人智学のルドルフ・シュタイナーである。筆者はシュタイナーの著作を読み、この人物の深い精神性、人間理解に大きな感銘を受けた。この世には我々の知らぬより深い世界もまた存在するのである。そしてそれは生命の根源としての人間存在に関わっているのである。シュタイナーを読むことはカスタネダのドン・ファンの言葉をより理論的な次元で追体験することであった。その著作の中で、シュタイナーは人間を霊的存在として理解し、語っている。シュタイナーの神智学的な著作は手に余るものであったが、より理性的な著作、『教育の基礎としての一般人間学』、『自由の哲学』等のメッセージは明晰そのものであった。

1990年に筆者は立教大学に職を得、宗教を学問として研究する機会を得た。学問研究としての筆者のテーマはその後アメリカ先住民族のシャーマニズム、宗教文化に特化してゆくが、それでも宗教全般、その他の地域の宗教文化、また現代の宗教現象についての関心が消えることはなかった。1992年~1993年にかけて日本とアメリカの新宗教、カルトの比較研究を実施した。奇しくもその直後にアメリカのカルト、ブランチ・デヴィディアンの集団自爆事件、そして日本のオウム真理教の地下鉄サリン事件が起きることになる。また1995年~1996年にかけてグアテマラ共和国のマヤとカトリックのシンクレティズムの調査研究を行った。

その後も筆者の現代宗教の研究は継続する。

西暦2000年、筆者の宗教研究は一つの転機を迎える。筆者は以前から古代中東の宗教に関心があり、現代に伝わる古代の伝統(シャーマニズム)の調査の準備を始めた。だが2001年9月11日に、アメリカでアルカイダによる同時発生テロ事件が起きた。そのためこの計画は中止せざるをえなかった。だがこれを契機としてイスラームへの関心が深まり、その教えと実践、またその思想を研究した。さらには2008年 ~2012年にかけて中南米諸国におけるイスラームの状況に関するフィールドワークを実施した。なかでもグアテマラのアフマディーヤ教団に関して調査を行った。

筆者の最も新しい関心は仏教である。2013年の定年退職をきっかけに、筆者は本格的に仏教、とりわけインド仏教を学び始めた。神道が日本文化の精神的源泉であるとすれば、仏教はそれを思想的に飛躍発展させた原動力である。仏教は神道(及びその他の伝統)と習合することによって、日本文化の骨格となった。したがって日本人として仏教を学ぶことは自らのルーツを知ることである。

最後にこれまで担当した宗教関係科目、及び最近開催したシンポジウムを記しておきたい。

立教大学異文化コミュニケーション学部において、2009 ~2015年度の7年間、比較宗教学(宗教と社会)を講義し、キリスト教、イスラーム、仏教、神道等の主要な宗教、また新宗教やシャーマニズム等の宗教伝統を取り上げて、比較考察を行った。また2016~2017年度の2年間、日本の宗教についての講義を行った。さらにはまた社会学部において、2013~2017年度の4年間にわたり宗教人類学を講義した。

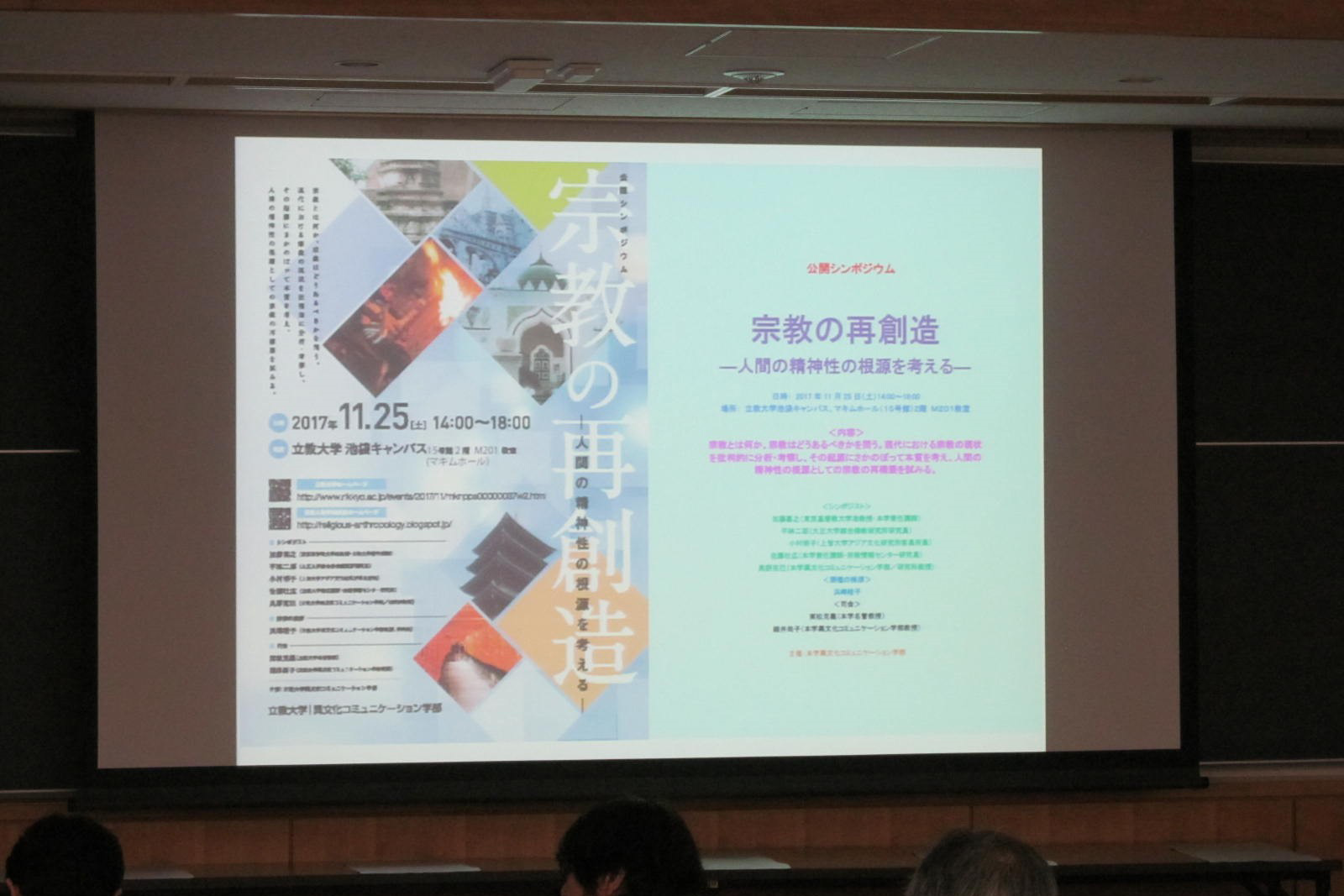

以上に加えて、2014年6月14日に、『日本人のスピリチュアリティ―キリスト教、仏教、イスラームからみた日本文化』を実施した。さらには2017年11月25日に、『宗教の再創造―人間の精神性の根源を考える』を実施した。

以上の経緯説明から、筆者が宗教についていかなる問題意識を持って研究活動を行ってきたのかを理解してもらえるのではないかと思う。

筆者の宗教的探究は現在も続いている。

参照

このテーマに関しては以下の論文・エッセーを参照されたい。

- 日本とアメリカの新宗教現象.南雲堂『見つめあう日本とアメリカ』所収.1995年3月.pp.97-120.

- 「日本人のスピリチュアリティ―仏教、キリスト教、イスラームからみた日本文化」 論文解題.「立教大学異文化コミュニケーション学部紀要」第7号.2015年3月.pp.153-163.

- カルロス・カスタネダ「ドン・ファン三部作」.私の一冊.「国際行動学研究」第10巻 2015年 10月.pp.137-148.

また以下のサイトを参照されたい。

- 立教大学公開シンポジウム 『日本人のスピリチュアリティ―キリスト教、仏教、イスラームからみた日本文化』 2014年6月14日

- 立教大学公開シンポジウム『宗教の再創造―人間の精神性の根源を考える』2017年11月25日

2017.11.25シンポジウム