立教大学理学部現代GP 第2回ワークショップ 報告

2007年3月1日(木)、立教大学池袋キャンパス・太刀川記念館多目的ホールにて、立教大学理学部現代GP・第2回ワークショップを行いました。平成17年度より、文部科学省「現代的教育ニーズ取り組み支援プログラム(現代GP)」に採択され、「理数教育連携を通じたCBLSプログラム 豊島区との理数教育連携プログラム」をすすめています。今年度はその2年目を迎え、その総括と報告の場として、今回、この現代GP第2回ワークショップを実施いたしました。

ワークショップは、基調講演、経過報告、ポスターセッション、議論・まとめ、といったプログラムから構成されています。特に、「理数教育企画1」を履修した学生の教育企画を口頭発表及びポスター発表しているのが特徴です。

今回、多方面から51名の参加者がありました。学内からは、教員・学生合わせて23名。他の大学からは10名(北海道大、宇都宮大2名、筑波大、東京学芸大、電通大、福井大、奈良高専など)。豊島区区内の小中学校から8名。他の学校教育関係者が6名。その他4名です。学校教育現場の先生が多数参加されたのが特徴で、おかげで、質疑応答や議論の時間で活発な意見交換を行うことができました。

基調講演

松森靖夫氏(山梨大学教育人間科学部助教授)に「理科離れはなぜ起きるのか」という題で、基調講演をしていただきました。松森氏は、理科教育が専門で、本学では、文学部教育学科の後期授業「自然科学教育論」を担当されました。また、松森氏の著書には「「論破できるか子どもの珍説・奇説」(講談社ブルーバックス)、「理科好きの子どもをはぐくむ20の条件」(東洋館出版社)などがあります。

まず初めに、松森氏が執筆を担当された「毎日小学生新聞」「毎日中学生新聞」の連載記事を例に、今どきの小学生や中学生が、どのような思考をしているのか紹介しました。それを踏まえて、理科嫌いの子どもを取り巻く構造的背景や、理科好きの子どもをはぐくむ20の条件について、話をしました。

また、大学生が理数教育への貢献について果たす役割にもついても、「大学生は小中学生に年齢が近い分だけ児童・生徒とともに少年期、青年期を共有できるので、同じような目線から教育、学習指導に専心できる。いろいろな意味で新鮮な教育成果を私は期待できると思う。」とのコメントを講演中にいただきました。

講演後の質疑応答では、「最近の科学ショーについて」「大学生への教育効果」「授業で仮説をたてること」などに質問が及びました。

当日の講演内容(PDF)

経過報告

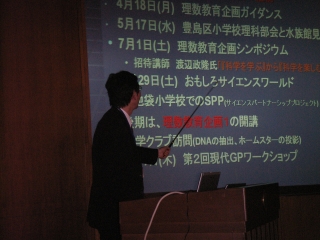

北本俊二・理学部物理学科教授より、CBLSプログラムのこの1年の活動の経過報告を行いました。後期授業科目「理数教育企画1」の内容を中心に、7月に実施した「おもしろサイエンスワールド」、科学クラブ報告、南池袋小学校とのサイエンスパートナーシッププロジェクトなどの実践報告を行いました。

当日の発表資料(PDF)

事例発表

理学部化学科2年の松本麻美さんに「理数教育企画1」の中で企画した「ビーカーの中で雪を降らせよう」について口頭発表を行いました。これは同じく化学科2年の元吉沙也加さんといっしょに企画したものです。実験そのものについては、ポスターセッションでも演じしました。この実験は、濃度の高い食塩水にアルコールを入れることで、食塩を抽出し、ビーカー内に雪が降るように見えるものです。この実験を通して、小学生が粒子の概念に触れ、分子や原子をイメージしやすい状態をつくることを目的としていました。実際に小学校の科学クラブで、実験したおきの様子も報告しました。

ポスターセッション

理学部後期科目「理数教育企画1」で企画された授業企画をポスターで紹介しました。一部のポスター(※)については、企画学生が直接説明を行いました。20分ほどの短い時間でしたが、出席者は熱心にポスターをチェックし、学生らと議論・質疑応答を行いました。このポスターセッションの時間は、学生にとって、プレゼンテーション能力・コミュニケーション能力を身につける訓練の場であり、またコメントた質問を直接得る貴重な機会となりました。

以下、今回ポスターセッションした教育企画のタイトルです。括弧内は企画した学生の所属と人数を示しています。

- 「手作業で考える幾何学」(数学科2年・他)

- 「正方形で発見」(数学科2年・他2名)

- 「光の不思議」(物理学科4年・他2名)

- 「自作の天体望遠鏡で月を観察する」(物理学科4年・他2名)

- 「錬金術では金を作れる?- 生活に関わる化学 -」※ (化学科1年・生命理学科1年)

- 「ビーカーの中に雪を降らせよう」※ (化学科2年・2名)

- 「海の生態系について学ぶ」※ (生命理学科1年・2名)

- 「生き物のつながり」 (生命理学科1年・3名)

(左上)「手作業で考える幾何学」のポスター (右上)「ビーカーの中に雪を降らせよう」の演示実験

(左下)「錬金術では金を作れる」のポスター (右下)ポスターセッションの様子

議論・まとめ

以上の、基調講演、経過報告、事例発表、ポスターセッションを踏まえて、最後に議論を行いました。後期に開講した「理数教育企画1」に関連して、「理数教育企画1のグループ分けはどのように行われたのか」「理数教育企画1を受講した学生の動機を聞きたい」といった質問がありました。後者については、実際に履修学生に履修の動機を話していただきました。また、「教員養成課程との関係はどうなっているのか」という質問があり、本学の文学部教育学科、学校教育過程との関係を説明しました。この1年、SPPや科学クラブなどの連携を行ってきた南池袋小学校の先生からは、「立教大学の専門性を子どもたちにアピールし、その内容を総合的学習や発展的内容で扱うことができる」とのコメントがありました。最後に、基調講演をされた松森先生に講評という形でコメントをいただきました。

ワークショップを通して、非常に中味の濃い議論が行われ、今後の本活動を推進する上で、有意義なコメントが得られました。議論の詳しい内容についてはこちら(PDF)をご覧下さい。

備考

本ワークショップは、「科学新聞」の2007年3月16日号で「立教大学理学部、小中学校で科学教育実践」という見出しで紹介されました。